alle Bilder © Morris Willner

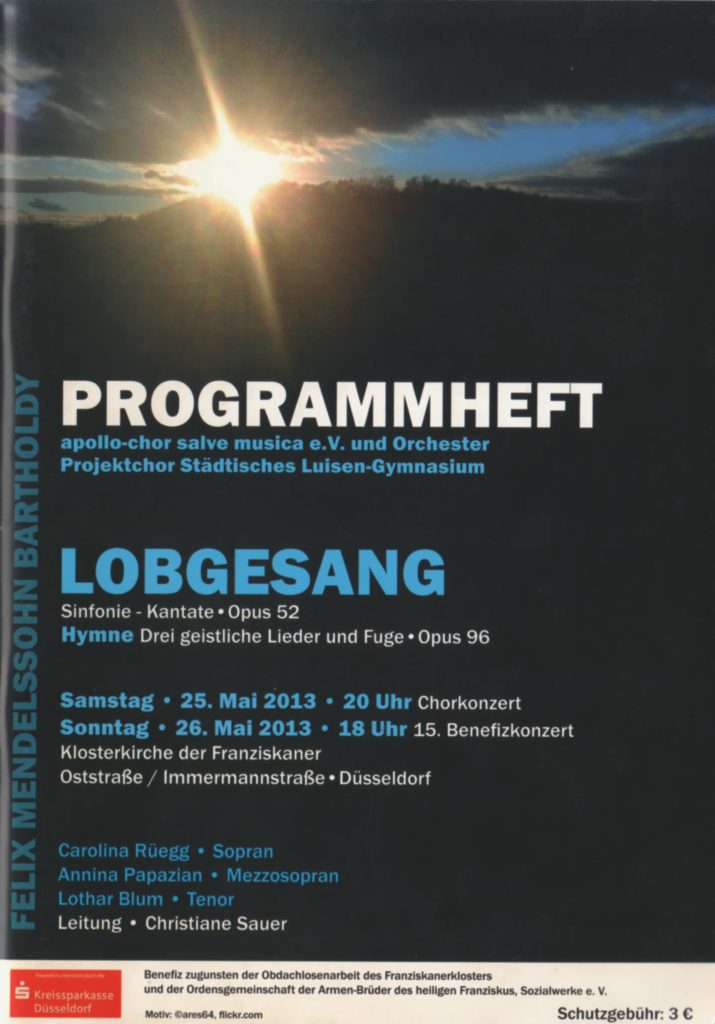

15. Benefizkonzert 2013

apollo-chor salve musica e. V. Düsseldorf im Mai 2013

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie Nr. 2 in B-Dur op. 52, „Lobgesang“

Hymne für eine Altstimme, Chor und Orchester op. 96

Carolina Rüegg – Sopran

Annina Papazian – Mezzosopran

Lothar Blum – Tenor

Leitung – Christiane Sauer

apollo-chor salve musica und Orchester

Projektchor Städtisches Luisengymnasium

Eine kurze Einführung in die Werke

Lobgesang op. 52

Die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ schuf Mendelssohn aus Anlass des vierhundertjährigen Jubiläums der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg, das in Leipzig, der Stadt der Buchdrucker und Verleger, angemessen gefeiert werden sollte. Der Rat der Stadt hatte den Kapellmeister des Gewandhausorchesters um eine festliche Komposition gebeten, ihm aber für ihre Gestaltung freie Hand gelassen.

Bei der Umsetzung des Auftrages vermied Mendelssohn für das Hauptwerk einen allzu engen Bezug zu dem festlichen Anlass, zu dem es erstmalig aufgeführt werden sollte. Für den Festakt komponierte er die Gutenberg-Kantate, für das große Festkonzert hingegen wählte er die ungewöhnliche Form einer Sinfonie für Chor und Orchester. Sie besteht aus drei Sinfonie-Sätzen und 12 Chor- und Solosätzen nach Texten der Heiligen Schrift, die Mendelssohn selbst für die Vertonung ausgesucht hatte.

Die Sinfonie-Kantate bot ihm die Gelegenheit, sich mit dem Modell von Beethovens 9. Sinfonie auseinanderzusetzen. Beide Werke wurden später immer wieder miteinander verglichen, unterscheiden sich aber sehr grundsätzlich in ihrer Struktur. Während in Beethovens 9. Sinfonie der Vokalteil als Finale die Proportionen der Sinfonie einhält, bilden in Mendelssohns Lobgesang die Sinfonie-Sätze die Einleitung der sehr viel umfangreicheren Kantate. Er selbst schrieb über sein Werk in einem Brief an seinen Freund Klingemann: „Du verstehst schon, dass erst die Instrumente in ihrer Art loben, und dann der Chor und die einzelnen Stimmen.“

Der „Lobgesang“ wurde am 25. Juli 1840 von ca. 500 Sängern vor etwa 2000 Zuhörern in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführt. Robert Schumann kommentierte sie in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ mit folgenden Worten: „Die Form des ganzen konnte für diesen Zweck nicht glücklicher gefunden werden. Enthusiastisch wirkte das Ganze, und gewiss ist das Werk, namentlich in den Chorsätzen, seinen frischesten, reizendsten beizuzählen.“

Trotz dieses Lobes seines berühmten Kollegen schien Mendelssohn selbst noch nicht ganz zufrieden zu sein und überarbeitete sein Werk, bevor es 1841 in Druck ging. Wahrscheinlich war es schon diese überarbeitete Fassung, die Robert Schumann am 3. Dezember 1840 ebenfalls in Leipzig hörte.

Denn er schrieb über dieses Konzert: „Es folgte das Hauptstück des Abends, Mendelssohns ‚Lobgesang’, der, schon zur Gutenbergfeier hier aufgeführt, für das heutige Konzert vom Komponisten mit erhöhter Wirkung an einigen Stellen, wie wir glauben, verändert war. Alles Lob über die herrliche Komposition, wie sie war, und wie sie nun ist! Schon früher sprachen wir es aus. Was den Menschen beglückt und adelt, finden wir hier beisammen, fromme Gesinnung, Bewußtsein der Kraft, ihre freiste, natürlichste Äußerung; die musikalische Kunst des Meisters, die Begeisterung, mit der er gerade an diesem Werke arbeitete, namentlich da wo der Menschenchor die Hauptrolle bekömmt, nicht weiter in Anschlag zu bringen.“

Hymne für eine Altstimme, Chor und Orchester op. 96

In den Jahren 1840 – 1843 vertonte Mendelssohn auf besonderen Wunsch des englischen Autors Charles Bayles Broadley dessen Nachdichtung des 13. Psalms. Den Choral „Nun danket alle Gott“ fügte Mendelssohn noch hinzu. Die Entstehung dieses Werkes steht in engem zeitlichem und inhaltlichem Zusammenhang mit der Sinfonie-Kantate „Lobgesang“, die Mendelssohn nur wenige Monate nach der Leipziger Uraufführung auch in England aufführte. Ganz offensichtlich war Broadley von Mendelssohns Komposition so beeindruckt, dass er ihm einige Psalmen, die er nachgedichtet hatte, zur musikalischen Gestaltung vorschlug. Mendelssohn wählte für die Vertonung den 13. Psalm aus und machte sich sofort an die Arbeit.

Er komponierte dieses Werk in Anlehnung an die englische Anthem-Tradition als Wechselgesang zwischen Solostimme und Chor, wie er auch in der anglikanischen Liturgie verwendet wird. Zunächst schuf Mendelssohn eine Fassung nur mit Orgelbegleitung. Auf besonderen Wunsch Broadleys komponierte er dann 1843 eine Orchesterfassung, der er als Finale und Höhepunkt eine Fuge hinzufügte. In dieser Form wurde das Werk erst 1852, also fünf Jahre nach Mendelssohns Tod, als Opus 96 veröffentlicht.

Auszüge aus der Biographie des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy

(nach Mendelssohn-Stiftung.de)

1809 · 3. Februar Geburt (Mutter: Lea, geb. Salomon, Vater: Abraham, Sohn des jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn)

1816 · Am 21. März christliche Taufe aller vier Kinder (Fanny ist zehn, Felix sieben, Rebecka bald fünf und Paul drei Jahre alt)

1818 · Erster öffentlicher Auftritt als Pianist

1829 · Am 11. März erste Wiederaufführung von Bachs Matthäuspassion in der Berliner Singakademie unter Mendelssohns Leitung

1833 · Leitung des Niederrheinischen Musikfestes in Düsseldorf

ab 1. Oktober Engagement als Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf

1835 · Am 4. Oktober Antrittskonzert des 26jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy im Gewandhaus Leipzig

1836 · Leitung des Niederrheinischen Musikfestes in Düsseldorf

am 22. Mai Uraufführung des Oratoriums »Paulus«

1837 · Heirat mit Cécile Jeanrenaud, Tochter eines hugenottischen Geistlichen, in Frankfurt am Main

1838 · Am 1. Januar Uraufführung des 42. Psalms »Wie der Hirsch schreit«

1840 · Uraufführung der 2. Sinfonie »Lobgesang« in der Thomaskirche zur 400-Jahr-Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst

Anerkennung des Gewandhausorchesters als Stadtorchester

1841 · Am 1. Juli Ernennung zum Königlich Sächsischen Kapellmeister

Im Sommer Übersiedlung nach Berlin als »Hauskomponist« von Friedrich Wilhelm IV. bis zur endgültigen Rückkehr 1845, jedoch immer wieder als Gastdirigent am Gewandhaus

1843 · Am 2. April Eröffnung des ersten deutschen Konservatoriums in Leipzig

(1. Studiendirektor: Mendelssohn); Ehrenbürgerschaft der Stadt Leipzig

1846 · Am 4. November Tod Mendelssohns in Leipzig;

Am 8. November Beerdigung in Berlin, Dreifaltigkeitsfriedhof